新型コロナの中でも台湾では国内向けの展示会はかなり盛況。海外旅行に行けない分域内消費が伸びている台湾は日本製品の売り込みの絶好のタイミング。中小企業でも、小さなブースでも、日本から人員を派遣しなくても、台湾の展示会に参加し、効果を上げるノウハウを書いてみました。

日本から人員派遣無しでも、台湾 展示会・見本市に出展可能

新型コロナへの対策が上手く行っている台湾では国内向けの展示会はかなり盛況で新型コロナ前と比べても来場者がそれほど変わらなかったり、逆に増えている例もあります。新型コロナで海外旅行に行けない分域内消費が伸びている台湾市場は、今が日本製品を売り込むチャンスなのですが、展示会に出ないとそういったチャンスも活かせません。

台湾最大の食品関係の展示会・見本市であるFood Taipeiも、台湾や他の国からの出展ブースは2021年でもそれなりの規模を維持しましたが、日本からの人員派遣をメインにしている日本ブースは大幅に規模を縮小し、チャンスを活かせませんでした。

日本から全くスタッフを派遣しなくてもパングーの様な台湾にいる会社に頼めば台湾の展示会・見本市に出展可能可能です。「あきらめたらそこで試合終了です」、海外進出の土俵にも立てません。こんな時期だからこそ、出展を積極的に検討すべきだと思います。

標準ブースを活用

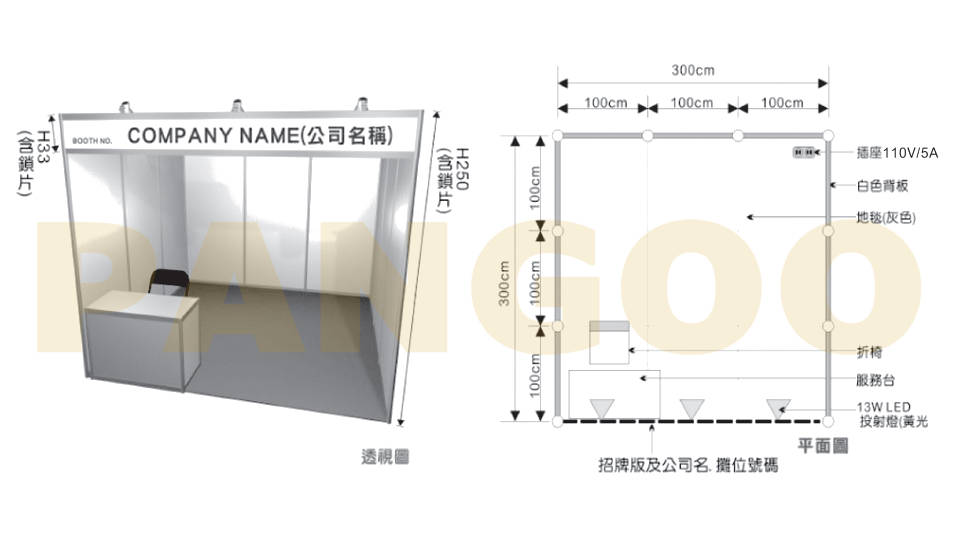

上の図の様なシンプルな「標準ブース」は展示会・見本市の主催団体が用意してくれるもので、まとめて大量に発注され、かつプレハブ工法なので、かなり安く上がるのがポイントです。

例えば2020台北國際建築建材暨產品展では、出展申し込み時に同時に申し込むことができ、主催団体に支払う出展費用+100米ドル追加することで以下の様な構成の標準ブースを設営してもらうことができました。

- 床面積3×3メートル、床カーペット(灰色)

- 隣接ブースとの間の仕切(左右と後方の3面、100×250cmの白色パネル×9枚)

- LEDスポットライト(13W)×3

- 会社名看板 (33×300cm)×1

- 受付カウンター(100×50×高75cm)

- パイプ椅子×1

- 110V/5A電源×1

ブース位置はどうやって決まるの?

展示会・見本市開催3カ月前くらいに出展者への説明会(「廠商協調會」)が行われ、ここえブース位置の選定を行うことが多いです。その際、以下の順番で出展者には優先選択権が与えられます。

- 主催団体が出展製品にあったゾーンを選択(場合によっては複数候補からゾーン選択できる場合もあり)。

- 同ゾーンでは広いブースが優先(…>4>3>2>1小間)

- 同ゾーン・同規模では申し込み順

1ですが、もしマッチしているゾーンが複数あり、選択できる場合は人が集まりそうなゾーンを選ぶと良いでしょう。ただし出展製品とゾーンが余りマッチしていない場合、出展製品に興味を持ちそうな来場者が来ないというミスマッチが生じる可能性がありますので、注意が必要です。

2に関してはどうしようもないですが、3は申込を1分1秒でも早くすることはできます。また出展した時に次年度も出展を考えている場合は、展示会・見本市の最終日の朝から優先申込を受け付けたりしていることもあります。情報を早めに収集していち早く申し込みましょう。

ちなみに日本を含めた海外からの出展者は説明会に参加しなくても主催者側で代わりにブース位置の選定を行ってくれたりもしますが、注意事項などの説明もありますし、できれば代理人を参加させた方が良いでしょう(弊社が出展のお手伝いをする場合は弊社が代理で出席しています)。

良いブースの場所を選定するポイント

良いブースの場所を選定するポイントになるのは以下の様なポイントです。

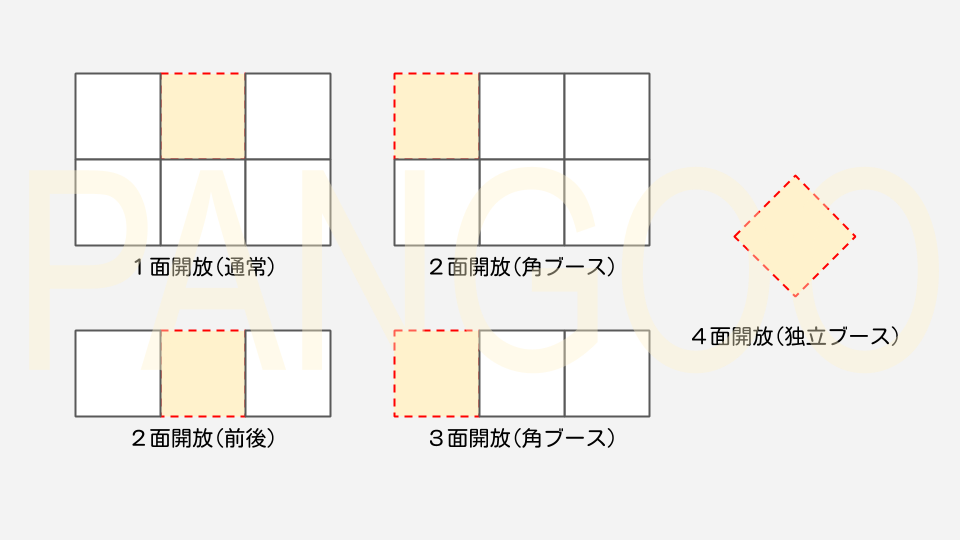

- 開放面が多い

- 上の図のように、正面以外にもブースで通路に面している面は指定業者に依頼すると仕切りパネルを撤去することが可能なことが多く、これを「開放面」と呼びます。この「開放面」は来場者にブース内を見せる面になるため、多ければ多いほど、来場者の目に留まりやすくなります。

- 広い通路に面している

- 広い通路の方が通行する来場者数も多くなりますので集客に有利なことが多いです。また広い通路では視線をわざわざ上に向けなくてもブースの看板が自然に目に入る事が多いので、これも一般的に集客に有利に働くことが多いです。主催者も良く知っており、広い通路に面したブースはブース位置決定後に追加料金を取る場合もあります。

- 会場の外周に面している

- 会場の外周の通路は広めに設定されていることが多く、また設定来場者も会場内での位置を把握しやすいので、通行する来場者数も多くなることが多いため、広い通路と似たような効果があります。

- 入り口に近い

- 最近は台北の展示会・見本市の場合は南港展覽館(TaiNEX)1館・2館のどちらか、超大型展示会の場合は両館を使って行われることが多くなりました。各館1階と4階(天井が高いので1~3階は吹き抜け)に展示フロアがあり、最近は来場者に会場をある程度くまなく回ってもらうために4階で来場者登録・入場証交換を行うことが多いので、そういう意味では4階の方が1階よりも有利ということになります。

- 一方同じ階・フロアであればより入り口に近いエリアが有利になります。広いフロアなので入り口から遠いとそれだけでブースにたどり着くまでに長い距離を歩くので来場者にとっては大変です。

- 出展製品とマッチしたゾーンにある

- もしマッチしているゾーンが複数あり、より人が集まりそうなゾーンを選択出来る場合でも、出展製品に興味を持ちそうな来場者が来ないゾーンではいくら大勢の人が来ても逆効果になります。ある程度出展製品とマッチしたゾーンを選定するようにしましょう。

- 集客力の強い企業が近くにある

- 自分のブースの周辺に有名企業やセミナー・イベント会場など、集客力の強い場所があると、そこを中心にした人の流れが出来て、自社ブースへの集客に有利に働くことがあります。ただ有名企業でなくてもイベントコンパニオンを使った景品がもらえる抽選会を大々的に行っていて集客力が高いブースが想定外の所で発生したりすることもあります。しょせん他人任せな策なのであまり期待しない方が良いように思います。

良いブース位置は(優先順位の高い)広いブースに取られることが多いですが、そういった広いブースに挟まれて1小間だけ2面開放可能なブースや入り口に近いブースが余ったり、場合によっては隣の大型ブースが申込後に出展を取りやめて2面や3面開放になったりと「残り物に福」が巡ってくる場合もあります。あきらめずに少しでも良いブース位置を確保しましょう。

標準ブースのカスタマイズは指定業者に依頼

標準ブースは展示会・見本市の主催者が指定する内装業者が施工します。この指定業者に様々なカスタマイズの要望を出すことができます。指定業者に頼むことには以下の様なメリットがあるとパングーの中の人は感じています。

- 施工が遅れない

- 会場全体の内装を担当するため、事前に余裕をもって作業スケジュールを立てているのか、施工が遅れることが余りありません。逆に外部の業者に任せているところは下手をすると開催日午前まで施工していることを見た事があります。

- 会場常駐・緊急対応

- ブース施工当日や展示会・見本市開催中は、指定業者も会場に常駐します。施工間違いや設備故障などへの対応、場合によっては急な家具・設備追加にも対応してくれます。

- 施工や撤収

- 主催者指定の業者なので設営や撤収に関して、出展者の監督不要で、書類などの手続きも楽になります。

- 責任範囲の一元化

- 標準ブースとカスタマイズで業者を分けると、例えばパネルに貼り付けた大型シールをはがした時に汚れや傷が残ったなど、問題があった場合、責任の所在の確認から始めなくてはならず面倒です。

- 対応が良い・迅速

- あくまでパングーの中の人の経験ですが、指定業者は基本的に大型展示会に慣れており、対応が悪いと指定業者から外れるかもしれないという良い意味での緊張感もあるのか、対応が良い・迅速です。

「指定業者は市場価格より高いのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、家具や設備の追加に関しては事前に価格表が配布されますし、価格表にないカスタマイズでも市場価格から乖離した高い価格が提示されたことは今までの経験上ありません。

展示会・見本市の主催者としても、毎回多くの企業に出展してもらうのが、次回も出展者を集めたり、政府から補助をもらったりするときに非常に重要ですので、ブースの設営やカスタマイズに関して値段を吊り上げる要因が余りありません。もちろんある程度のチェックは必要ですが、あまり心配する必要はないと思います。

指定業者に依頼したほうが良いカスタマイズ

搬入・設置・撤収まで含めて、指定業者に頼んだ方が早く、手間暇もかからず、費用も抑えられると考えられるのは、例えば以下の様なカスタマイズです。

- 大型ポスターやシールの印刷・施工

- 仕切りパネルに貼る大型ポスターやシールの印刷・施工は梯子が必要です。また大判になってくると重量も重くなってくるので、全面にテープを貼り、位置を決めて一発で貼り付け、かつ裏面に空気が入らないようにしながらパネルと密着させないといけないので、熟練したプロに任せた方が安心です。また剥がして廃棄する手間、剥がした後に痕が残る心配なども考えると指定業者に依頼したほうが良いと思います。

- 看板のカスタマイズ

- これも横長のパネル全面にシールを印刷して貼り付ける作業になります。標準ブースだと主催者デザインの原稿になりますが、それだと個性が出ないので、原稿を自社で作ってそれを印刷して貼り付けてもらうわけです。お金もそれほどかからないと思います。また少しお金を出せば、大きめの看板に架け替えてもらうこともできます。

- LEDスポットライト

- これも設置には梯子が必要です。LEDスポットライトの増設は通常主催者が配布する価格表に料金が記載されており、10W前後の黄色のもので200~250台湾元/個くらいですので、必要であれば増設しましょう。LEDスポットライトは展示品やポスターなどを照らして見栄えを良くするためのものです。個々のスポットライトでどこを照らすか、向きもしっかり指定しましょう。

- 家具・設備など

- 展示台・椅子・商談用のテーブルなども主催者が配布する価格表に料金が記載されているのが普通で価格もそれほど高くないので、これも指定業者に頼んでレンタルするのが一番簡単です。会場に搬入したり・搬出したりする手間もかかりません。

- 電源

- 電源は1ブース辺り単相110V/5Aが基本となることが多いです、接続する機器類の消費電力を計算して必要な場合は指定業者に依頼して電源を増設してもらう必要があります。また三相220Vが必要な場合、また冷蔵庫などがあり24時間給電が必要であればこれも依頼する必要があります(会場の電源はオープン時間のみ給電)。

- 水回り(給水管・排水管)

- キッチンを設置したりする場合など、水回りが必要な場合はブースへの給水管・排水管の配管を指定業者に依頼しなくてはなりません。

- 開放面の仕切りパネル撤去

- 正面以外にもブースで通路に面している面は指定業者に依頼すると仕切りパネルを撤去することが可能なことが多いです。ちなみに指定業者からすると仕切りパネルを設置しないだけなので無料でやってくれることが多いと思います。

ブースの外こそ主戦場

1 小間・3×3メートルという小さなスペースの場合は特にブース内に足を踏み入れるのは心理的な抵抗があります。よって来場者が能動的にブース内に入ってくることはないことを前提にブースの配置・レイアウトを考える必要があります。

よって展示台と出展製品は通路から見て一番目立つブースの通路側・最前面に置くべきです。そうすることで興味を持った来場者が心理的抵抗なく、出展製品に触れたり、近づいて見ることができるようになります。間違えてもブース奥に置いてはいけません。

アイキャッチとしてサイン・POP広告を準備

来場者の足を止めるためのアイキャッチとして、台湾でも日本と同じように、のぼり・立て看板・横断幕など様々なサイン・POP広告の印刷が可能です。業者間の競争も激しく、自社原稿・版下を作成・入稿すれば価格もリーズナブルなので、色々作ってブースを装飾すると安価かつ効果的です。

ブース奥の仕切りパネルも面積が大きい最高のアイキャッチになります。白いまま放置するべきではありません。先ほども述べた通り、指定業者に依頼してパネル全面に大型シールを印刷・貼付してもらいましょう。

看板のカスタマイズも費用対効果で見ると悪くありません。主催者の規定で問題なければ、会社名以外に来場者の目を引くキャッチコピーも看板に入れるとより効果的です。いずれにせよ原稿・版下は自社で用意した方が安く上がると思います。

モニターで映像・動画を流すのはアイキャッチに最適

パングーの中の人の経験上、PCに接続されたモニターと小型スピーカー(大きな音には規制があります)を設置して映像・動画を流すのは費用対効果の良い、優れたアイキャッチになります。

映像を日本国内顧客向けで作ったことがあり、かつ動画ファイルがあれば、そこに後付けで中国語字幕(繁体字)を付けることができます。日本語の記載やナレーションも敢えて残すことで、逆に本物の日本製・日本の会社であることが分かってもらえるので、消したりする必要もありません。

もし映像が無くてもあきらめる必要はありません。パワーポイントで中国語字幕入りのスライドを作り、ナレーションを吹き込めばいいんです。「あきらめたらそこで試合終了です」、色々知恵を絞りましょう。

ブースの外に説明員を配置

基本的に説明員は展示台や展示製品の前、つまりブースの中ではなく通路に立つのが良いと思います。純粋に説明だけであればブース内の展示台や展示製品の後ろに説明員を立たせて、来場者とコミュニケーションを取るという方法もあるとは思いますがちょっと距離が遠いです。

また後述する「チラシ配布」や「アンケート記入」を考慮するとブース前の通路に立たせるのが最適だと思います。

あと説明員が座っていると来場者への声がけ・来場者からの声がけ、どちらも心理的ハードルが上がりますので望ましくありません。説明員はしっかり必要人数を確保し、また交代でしっかり休息をとってもらうことで元気に立って来場者に対応できるようにしてください。

説明員と通訳で求められる能力は異なる

ブースで説明員が行う動作は大きく分けると「パンフレット配布→声掛け→説明→商談への誘導」になると思いますが、通訳とは求められる能力が異なります。安易に通訳に説明員を兼ねさせる日本の出展者が多いようですが、それは考え物です。

まず一連の動作は台湾の人向けに中国語や台湾語で行う以上、日本語能力は必要ありません。それよりもコミュニケーション能力の方が大事です。商談する気もないのに暇つぶしで話しかけてくる人もいます。そういう人に丁寧に、でもきっぱりと話を打ち切ることも含めてコミュニケーション能力が重要なのです。

もちろん説明員としても通訳としても能力が高い人もいるでしょうが、そういう人はそれなりの報酬を払わなければなりません。すべての説明員を通訳との兼任にするのはコストがかかります。

一方説明員はブースの前でずっと立たなくてはいけませんので疲れます。最終日まで元気に頑張ってもらうためには交代で休憩させる必要があります。ある程度の人数を用意しなくてはいけないのです。

チラシ・パンフレットをばらまく

チラシ・パンフレットは自社ブース前を配る全ての人に手渡ししてばらまくつもりで大量に準備しましょう。この「ばらまき用チラシ」は名刺提供やアンケート記入を前提にせず来場者に気軽に受け取ってもらうための物です。その目的は以下の通りです。

- 自社の出展内容を知ってもらう

- 自社ブース前で来場者の足を止める

- 来場者と「話すきっかけ」を作り、ブース近くへ誘導する

- ブース前で足を止めてくれなくても自社の製品をより多くの人に知ってもらう

- 後日の問い合わせや自社ホームページ閲覧や知り合いへの紹介につなげる

A41枚・両面印刷で読みやすく情報を詰め込みましょう。製本・ホッチキス止め・二つ折り(三つ折り)など後加工のコストは高いので避けた方が良いと思います。ただ紙が余り薄いと紙をめくるのに時間がかかり配布しづらく、見た目も安っぽくなるので、ちょっとだけ良い紙を使い、カラーで印刷しましょう。

印刷枚数ですが、展示会の性質にもよるのですが、想定入場者数の5%(20人に1人)以上にチラシを渡すつもりで準備しないと最終日はチラシの残り数が少なくなって思い切ってばらまけない羽目になってしまいます。つまり10万人くらい来そうな展示会なら5000枚以上ということになります。

正直多めに準備しておいた方が良いです。オフセット印刷の場合、枚数が増えても追加費用はそれほど増えません。最悪破棄しても損失は大きくなりません。しかし足りなくて慌ててコピーで間に合わせた場合、白黒コピーでも追加コストはかなり大きくなります。

「人だかり」を作る

良い場所を取ったり、装飾したり、製品を並べたり、アイキャッチ用にサインやPOP広告を設置したり、説明員を配置したり、チラシ・パンフレットをばらまいたり・・・全ては自社ブース前に「人だかり」を作るためです。

小さなブースなので来場者が一人でも足を止めると「人だかり」となります。この人だかりは次の来場者の足を止める強力なアイキャッチとなります。例えば一人の来場者へ説明を始めると一緒に聴いてくれる来場者も出てきたりします。こうやって多くの来場者が足を止めてくれる好循環を作るのです。

ノベルティは不要

自社ブースに人を集める手段としてはアンケート回答や名刺と交換でノベルティを渡すというのもあります。しかしノベルティ目当てで来た来場者の名刺は本当のニーズを反映しているでしょうか?本当に展示製品に興味あれば、ノベルティなど関係なく連絡先や名刺を残すはずです。

予算が限られる「小さく始める」台湾 展示会・見本市 出展においてはノベルティの優先順位はかなり低く、不要と言っても良いとパングーの中の人は思います。

アンケート記入・名刺獲得

説明員が声を掛け、説明や話をしてみて、行けそうだなと思ったらアンケート記入を行ってください。来場者自身に書いてもらっても良いですが、説明員が来場者の状況をヒアリングしながら書く方が早いかもしれません。

どの説明員でも一定水準のヒアリングができるよう、確認して欲しい情報を項目にし、アンケート用紙にまとめ、簡単に記入できるようにしましょう。またアンケート用紙には来場者の会社名・担当者名・連絡先などを記入する欄も設けますが、これは名刺を頂くことで記入不要という形で名刺も上手く頂戴しましょう。

一人一人の来場者に時間をかけすぎない

アンケート記入・名刺獲得という動作は、一人一人の来場者に時間をかけすぎないための工夫にもなります。

来場者の反応者が良くとうれしくてついつい長く話してしまいますが、調子よく話をしてもその場で商談成立や契約書サインになることは稀です。また相手のことを良く知らないと最終的な商談成立にはならないと思います。

アンケートに記入しながら来場者の状況を伺い、状況を詳しい説明や資料が必要ならその内容を確認し、メールや郵送で送る、場合によっては展示会終了後に訪問する、などの方向性を決めて、後日フォローするほうがしっかり対応できます。

ブース内の商談スペースは不要

ブース内の商談スペースは作らなくても良いくらいです。大事に商談スペースをキープしておくと、ブース内でお茶でも飲んで休憩することを狙い、渡されたパンフレットもろくに見ず、商談する気もないのに、「説明を聞きたい」と言って無理やりブース内に座り込もうとするケースもあります。

いすやテーブルは置いてもスタッフの休憩・待機スペース・荷物置き場などに充ててもらって構わないと思います。本当に緊急で必要な場合はスタッフにスペースを譲ってもらえば良いのです。

フォローもしっかり

フォローは相手を知るためにもできれば訪問・面談したほうが良いと思います。相手とは展示会を通じてある程度の信頼関係を築いているので、飛び込み営業することを考えれば、効率の良く営業する、すくなくともリアルに海外市場・台湾市場を理解する絶好の機会になるはずです。

日本から誰かを派遣する場合、展示会後も数日台湾に滞在する日程にしておけば、重要案件に絞って訪問することができますが、基本的には台湾現地にいる人に代理で訪問してもらうことになります。また問い合わせへの対応なども任せることが多いと思います。この辺のフォローに関してもしっかり予算を確保してください。

小さいブースだからこそ確度の高い商談に繋がることも

大手企業に比べると小さく場所も悪い日本の中小企業の小規模な出展は確かに不利です。しかしそういう小さなブースを含めて会場内をくまなくまわる来場者は、具体的な目的があり、また真剣に見ている、潜在顧客である可能性は高いのです。

台湾側も、例えば他社が取り扱っていない日本の良い製品を代理店となって取り扱いたいとか、他者ではできないソリューション(解決提案)を探したいとか考えるわけで、真剣な人ほど小さなブースまでくまなく見ています。

小さなブースであることを逆手に取りつつ、ブースの設営や運営に工夫をすることで、海外・台湾 展示会・見本市 出展という機会を活かしていただきたいと思います。