楽天の三木谷社長が中国語を勉強していることは2010年から始まった楽天社内の英語公用語化の話と併せて、マスコミでも採り上げられたのでご存じの方も多いと思います。その後どのくらい中国語が上達されたのか2019年まで追跡調査しました。

楽天の三木谷社長、2010年より中国語学習開始

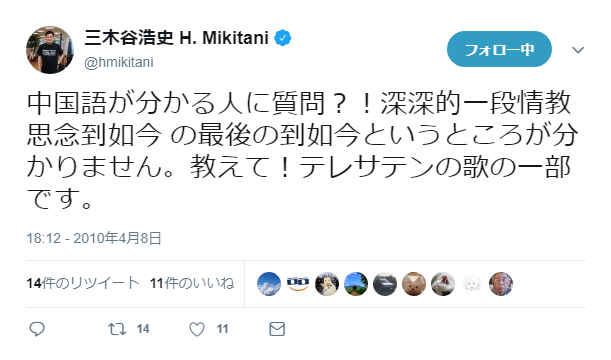

楽天の三木谷社長が2010年頃より中国語を勉強していることを公言されており、当時Twitterでテレサテンの中国語の歌詞の解釈について質問をされていました。

2013年7月の自己評価は30点

2013年7月のインタビューでは自己評価で30点というコメントをされていました。英語ができると中国語は勉強しやすいと良く言われるのですが、そうとは限らないと私は思います。どんな言語でも極めるのは難しいのです。

ひとつ反省しなくてはならないのは、英語の公用語化を進めるにあたり、私は中国語を勉強すると宣言したのですが、こちらは30点止まり。もっと頑張らなくてはいけない課題です(笑)。

ASCII.jpのインタビュー記事

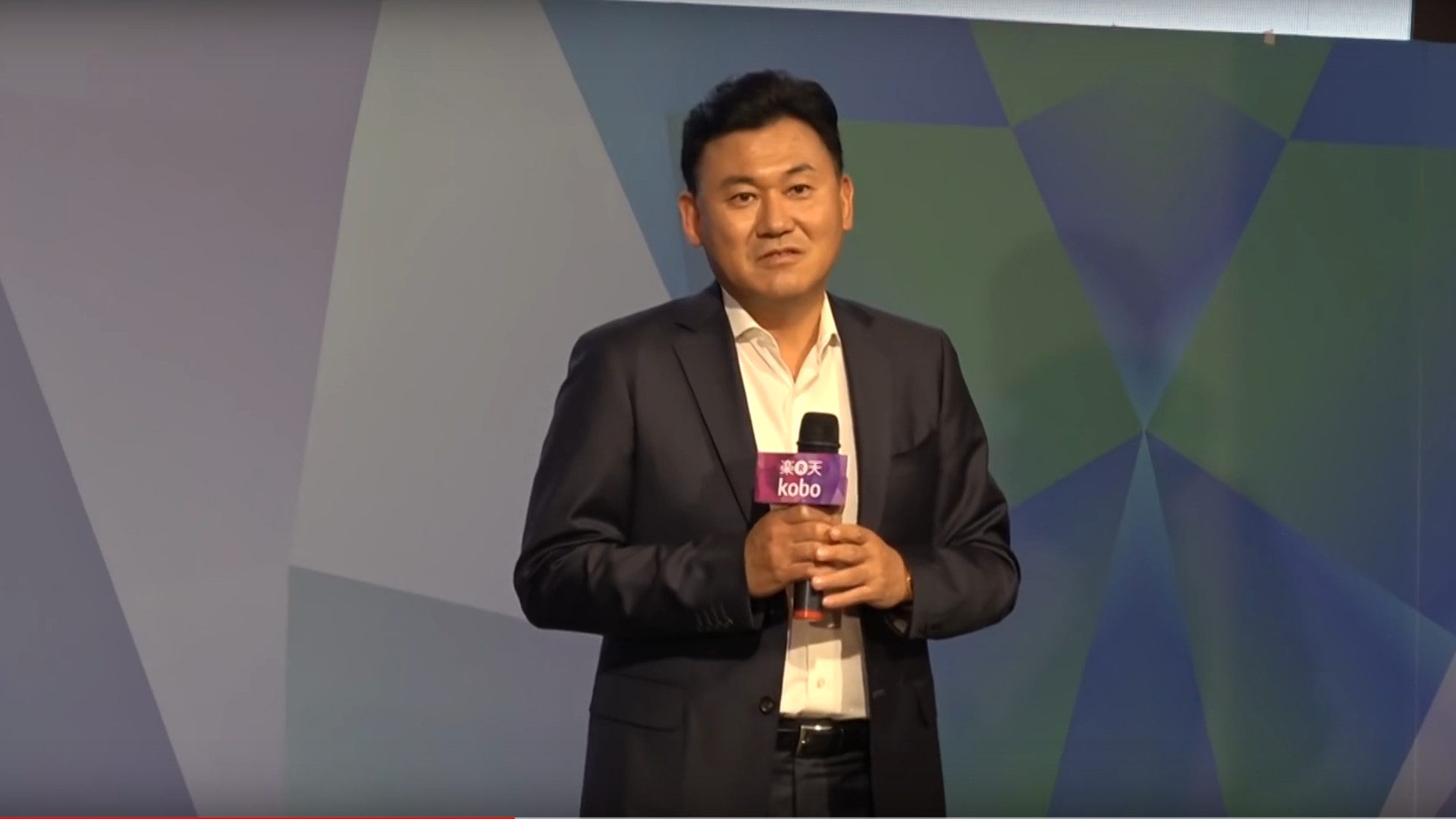

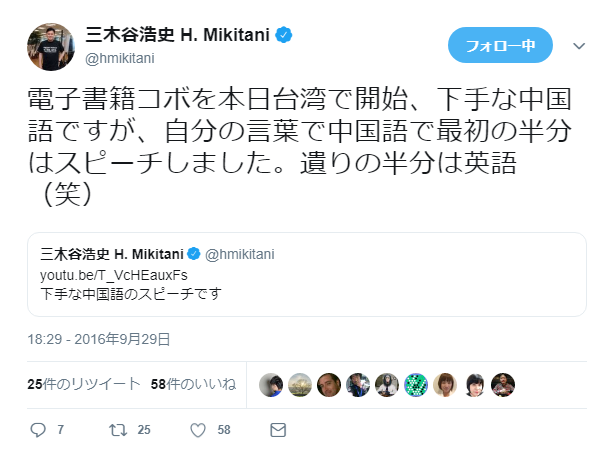

三木谷社長の台湾におけるスピーチ(2016年)

三木谷社長の台湾におけるスピーチ(2019年)

たどたどしい中国語で聴衆を引き込んだ

三木谷社長の台湾におけるスピーチを拝聴しましたが、大変失礼ながら中国語は決して流暢とは言い難いです。正直会場の皆さんも良く分からない部分があったのではないかと想像します。

ではこのスピーチは失敗でしょうか?そうではないと私は思います。忙しい中、一生懸命中国語を勉強し、とりあえず使ってみる、という行動は、少なくとも台湾の関係者の心に刺さったはずです。

例えば、2016年のスピーチでは 「Thank you very much for your support, Let me change to English. (ご協力ありがとうございます、英語に切り替えさせてください)」と話したときに、聴衆から笑いがドッと起こるとともに盛大な拍手が送られていました。

2019年も頑張って中国語で話そうとする姿勢には拍手が送られていました。やはり最初の中国語によるスピーチは大成功だったといえると思います。

ネイティブのように流暢に話す必要はない

三木谷社長は「英語は半分ネイティブなので、みなに英語を義務づける分、僕も新しいことをやれば文句ないだろう」ということも中国語学習を始めた一つの理由だそうですが、身をもって社員に何を見せようとしているのでしょう?

それはネイティブのように流暢に話せなくてはいけないという強迫概念的を持たず、勉強は一生懸命する、でも活用はもっと気楽に行うということだったのではないかと思います。

中国市場は楽天のビジネスにとって将来的に極めて重要。最低でも30年後には、中国語圏のマーケットは英語圏を超えるでしょうから、中国の人と片言でもしゃべれるようになっておきたい。

東洋経済オンラインのインタビュー記事

ネイティブ並みの完璧な会話を求めず、できる部分からどんどん学んだことを実践し、その実践から学び、さらに使える場面を広げていく、これが今外国語を学んでいる日本人にすごく求められていることではないかと考えます。

笑いたい人には、笑わせておけ

流暢ではない人を笑ったり、否定したり、間違いをバカにする人がいます。日本人に限らず、台湾人でも私の中国語の発音を馬鹿にする人はいます。

私の経験上、大人になると耳で聴いたことをそのまま正確に発音することは不可能です。外国語の習得はもどかしい思いをしながら葛藤することで初めて上達するのです。

そういうことが理解できない人は、そういう葛藤する必要がないほどの天才か、もしくは最初から葛藤をすることを放棄した人のどちらかのように思います。笑いたい人には、笑わせておけば良いのです。

参考文献 (クリックすると一覧を表示)

- 写真:Youtubeの台湾におけるスピーチ動画を撮影

- ASCII.jp:英語公用語化がビジネスを変えた (https://ascii.jp/elem/000/000/810/810528/、2013年07月24日、2019年06月15日閲覧)

- 英語ができない役員は2年後にクビにします | 東洋経済オンライン (https://toyokeizai.net/articles/-/4500、2010年06月16日、2019年06月15日閲覧)